LES CALENDRIERS

Sources fiables pour la connaissance des costumes médiévaux ?

|

Psautier Percy, à l'usage d'York, 4e quart du XIIIe siècle, BL, add. 70000 4v, mars.

|

Puisqu'on a une année plutôt bizarre, on va s'intéresser aux calendriers (oui, je sais, c'est capillotracté. Et alors ?) Sujet bien courant dans l'art médiéval, directement hérité de l'art antique et vaguement christianisé. On va donc y trouver en vrac des divinités, des signes astrologiques, des travaux des mois, des saisons (y en a plus ma bonne dame)... Et une chatte qui cherche ses petits, parce que c'est vraiment le bazar là dedans. Y aurait des aiguilles dans les bottes de foin que ce serait même pas surprenant...

Et vas-y que je te mets ça en sculpture sur les cathédrales, en mosaïque, dans les pages des livres d'heures, des psautiers... Ouh la ! Je sens qu'on va encore avoir besoin de saint Asprault, et d'un verre d'eau pour faire passer ça

|

Influence antique ? Où ça ? Psautier Oscott, 1r.

|

Du coup, comme y a de la source antique et paléochrétienne dedans, la question de la fiabilité des calendriers en ce qui concerne le costume médiéval est sérieusement d'actualité. Et en prime... On dira ce qu'on voudra, mais, on a en fait de la personnification des mois, de l'allégorie, de la personnification des signes astrologiques, des saisons, et des activités liées à ces différents mois, saisons, et tutti quanti.

Ne pas oublier aussi que le calendrier est basé sur celui qu'on doit à Jules, et utilise un système qui remonte aux Romains. (Je vais pas détailler, mais la Pierpont Morgan Library a sorti récemment un petit bouquin sympa sur la question, The Medieval Calendar. Ca peut servir de l'avoir dans la bibliothèque.)

|

Pour savoir un peu comment ça fonctionne

|

On attend 1582 pour avoir un calendrier plus moderne et adapté (oui, Pâques en été, ça commençait à faire désordre... Il était nécessaire de remettre un peu d'ordre là dedans, et tant pis pour Jules).

On est, paradoxalement ou pas, dans l'intemporel. Si vous commencez à piger les principes de l'art médiéval, vous devez avoir des sonnettes d'alarme qui sonnent un peu partout.

Allez, je spoile

Des fois, ça va, on peut s'en servir, des fois ça va pas du tout, des fois ça va un peu, des fois ça va beaucoup...

|

Des fois ça va, des fois ça va pas, sur une image. Je vous laisse jouer. (Aula Gotica, octobre)

|

Souvent, c'est un gros mélange et si on n'a pas déjà les connaissances du costume ET de l'image médiévale, et des costumes précédents, ben... On peut prendre des vessies pour des lanternes.

On est dans les cas particuliers, et chaque élément de chaque image doit être analysé.

Et si vous ne trouvez la représentation d'un phénomène que sur des personnages qu'on va surnommer "hors du temps" : mode "fly, you fools".

|

Ou ça, c'est au choix

|

Et pourquoi donc ?

|

Vous trouvez que c'est antique ? C'est XIIe.

|

C'est dit plus haut. Ces images remontent à l'antiquité. L'astrologie, c'est un truc mésopotamien. Récupéré par Grecs, récupéré par les Romains, récupéré par les Chrétiens. On mélange de l'antique, du paléochrétien, du byzantin. On est dans le Miroir de la Nature. L'apparition des occupations des mois est une façon de démocratiser, on va dire ça, un sujet plutôt hermétique. Les signes du capricorne, du sagittaire, pour le commun des mortels du Moyen Âge, ça cause pas des masses, et comme la rubrique horoscope avait pas encore été inventée, on savait pas trop où situer ça dans l'année. On y ajoute ou on les remplace par les occupations (plutôt que les travaux, parce que le pote Janus en train de bâfrer en janvier, on peut pas dire qu'il bosse...) des mois, et hop. Magie.

|

Psautier de La Charité (sur Loire), 4e quart du XIIe

siècle, BL, Harley 2895, 3r, mai. Tenue antique... Mais l'un des jumeaux a un bouclier qui colle avec la date. Joie. Et confusion.

|

Ca cause à tout le monde. Mais c'est pas pour ça que les différentes étapes du passage de l'un à l'autre vont disparaître. Déjà, parce que bien souvent les signes et les occupations cohabitent, mais surtout parce qu'on va régulièrement trouver des traces de ces étapes sur une même image. Ou, parfois une transformation radicale où toute mention de l'antiquité a disparu, comme Janus devenu duc de Berry.

|

Le duc de Berry se prend pour un dieu antique...

|

La compo d'un calendrier

(pour les plus courants, parce que sans les exceptions, l'art médiéval, c'est pas drôle).

|

Lansdowne 420, vers 1220, BL, 5v, octobre

|

On a les signes

du zodiaque et/ou les travaux/occupations (en fait, on préfère vraiment

le terme d'occupations, c'est plus représentatif).

janvier verseau festin avec Janus/se réchauffer

février poisson se réchauffer/couper du bois/ taille/faire la fête, etc. (on a le choix)

mars bélier taille/labourage

avril taureau cueillir des fleurs/arbres en fleurs/chasse au faucon

mai gémeaux chasse au faucon/chevaucher/faire la cour/faire de la musique

juin cancer tondre les moutons/faucher

juillet lion faucher/récolter

août vierge (zebest) battre/récolter/vanner

septembre (zebest) balance cueillir du raisin/ semer/tasser des glands

octobre scorpion semer/cueillir du raisin/tasser des glands

novembre sagittaire tasser des glands/égorger le cochon/préparer le lin/faire du pain

décembre capricorne égorger le cochon/faire du pain/festoyer

|

Psautier de Lambert le Bègue. Fermier et des cochons en mauvaise posture, 1255-65, BL, add. 21114, 6r, novembre. On note la tenue riche du fermier.

|

Calendrier et christianisation

Histoire de bien nous enquiquiner, la christianisation est relative. On n'a pas de moralisation du thème. On voit quand même des gens qui glandouillent, des oisifs à côté des travailleurs. Et les glandeurs se trouvent aussi du côté des paysans... C'est pour ça que le terme "travaux" n'est pas très opportun. C'est un héritage direct du paganisme, donc, exit la Morale, la glorification du travail... C'est un almanach.

Une autre couche ? Ben, ça va changer d'une région à l'autre, d'un ouvrage à l'autre, d'un édifice à l'autre, en fonction des sources qui circulent et sont copiées, et de l'inspiration des artistes. Tant que c'est compréhensible par tous, c'est bon. Et on laisse souvent des éléments du passé histoire de signifier qu'on est dans un Miroir, et pas la réalité. Parce que c'est de là que vient le gloubi-boulga. Ces scènes, que ce soient des signes astrologiques ou des occupations, ne sont pas la réalité. Ce sont des miroirs de la réalité. Une réalité plutôt campagnarde. Pour les artisans, faut voir ailleurs. Ce n'est plus là le Miroir de la Nature, mais le Miroir des Métiers. Ils arrivent, oh ben ça alors, quelle coïncidence, avec le développement des villes, et ça va exploser au XIVe siècle.

|

Atelier d'Andrea Pisano, invention de la médecine, 1343-48, Musée de l'Oeuvre, Florence. (Provient du campanile)

|

Avec, parmi les plus remarquables, ceux qui sont faits dans les villes italiennes (oh ben ça alors, quelle coïncidence... Oui, c'est un développement plus énorme qu'en France, par exemple). On verra ça sur le campanile de Florence. En attendant, les Italiens sont dans la mouvance européenne, genre ce qui se trouve sur le baptistère de Parme (et pas que là...)

|

Benedetto Antelami (vers 1150-1230), Septembre, baptistère de Parme, vers 1210-20. Où l'on va s'éloigner des modèles byzantins en s'inspirant des modèles romains. Et on garde un détail qui fait XIIIe.

|

La diffusion massive des calendriers par les livres, psautiers, missels, livres d'heure, etc., remonte au XIIIe siècle. Et, comme c'est "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?", les fêtes (on cause pas des images) changent selon les villes. Certaines sont liées à un événement concernant un saint local, qui n'est pas forcément lié à la ville d'à côté. C'est pratique, ça permet d'envisager que tel livre a été fait à tel endroit. Sauf si c'est une commande à un atelier spécifique. Mais ceci explique les mentions "à l'usage de -insérez le nom de la ville de votre choix".

Mais les exemples sculptés dans les édifices religieux sont plus anciens (et dans certains manuscrits aussi, faut pas croire). Ceci dit, avant le XIIe, ça court pas trop les rues.

Du coup, dans les objets, les vêtements, c'est la brocante du village. On va trouver des ensembles cohérents sur une page, et la fête des braies sur une autre. Autrement dit, ce sont souvent des objets magnifiques qu'on peut utiliser. Mais quand on maîtrise déjà la chose.

Dans la pratique

Alors, dans la pratique, comme Prudence est mère de sûreté, on manipule les calendriers un peu comme si on manipulait de l'uranium. Juste que l'uranium, finalement, c'est moins dangereux (enfin, selon les contextes).

Si on n'observe un phénomène que sur des calendriers et des oeuvres appelant naturellement à la prudence, on passe son chemin, en attendant de trouver des preuves fiables sur des sources plus fiables. Par exemple, la fameuse histoire des braies drapées...

|

Coucou, c'est encore moi !

|

Euh ? Comment dire ? Des sources écrites qui parlent de braies cousues, ou qui sous-entendent que les braies sont cousues (genre, un texte qui évoque un bonhomme qui enfile ses braies), on en a des flopées. Des sources écrites qui laissent supposer l'existence de braies drapées. Jusqu'à présent, on n'a pas. Tout ce qu'on a, ce sont des sources de type "occupations des mois", ou autres sujets dont l'origine remonte à l'antiquité, en passant par les prismes paléochrétiens et byzantins. Parce que pour ce qui est de cacher les parties intimes, on va plutôt chercher chez les Chrétiens, à commencer par le Christ lui-même, et divers martyrs, qui ont souvent un bout de tissu plié qui fait jupette ou slip.

C'est plus rare dans l'art romain, mais ça se trouve (surtout sur des personnages exotiques, après tout, c'était très fashion en Egypte).

|

Bonjour, je vous dépose ? Gizeh ? Louxor ? Abou Simbel ? Mosaïque nilotique de Palestrina, vers -100 avant J.-C.

|

Et n'oublions pas l'habitude de remonter le bas du vêtement et de le coincer dans la ceinture, qu'on voit finalement beaucoup, dans l'art chrétien, et jusque dans la broderie de Bayeux (c'est mieux pour travailler ou chevaucher ou traverser des rivières). Sinon, on en parle de l'influence antique relevée dans les sculptures de Chartres, ou pas ?

On va trouver des représentations de paysans habillés de couleurs méga

saturées dans les champs, la célèbre robe bleue des Très Riches Heures

du Duc de Berry. Des paysans habillés de soieries, avec même des bandes d'orfroi.

|

Un vrai défilé de mode. Que des beaux tissus pour aller bosser.

|

On a aussi des nobles qui vont à la chasse avec un faucon gentiment posé sur un

gant tout fin (oui, là, c'est pas lié à l'antiquité), c'est juste que, un

gant, c'est un gant. Le spectateur se doute bien que s'il y a un faucon

dessus, c'est un type de gant. Enfin, le spectateur de l'époque, hein.

|

Psautier York, vers 1260, BL, Add. 54179, 3r, mai. Sans les gants ! (Et sans les doigts, aussi, à la fin.)

|

Et quand le noble se la joue "même pas de gant" on devine que ce n'est

pas très réaliste. On est dans un univers décalé, qui renvoie, parfois au monde connu, et parfois à des choses totalement passées, fantaisistes, voire impossibles. Pour le passé, on a pas mal de jolis accessoires bien pas de chez nous.

|

Psautier Oscott, 1265-70, BL add. 50000, 1v, février. C'est peut-être de la soupe, après tout... Qui se verse dans l'oreille.

|

C'est ainsi qu'on va croiser de temps en temps des paysans qui boivent tranquillement leur vinasse

dans une kylix même pas cassée, à part les anses, tout en se réchauffant les pieds au coin du feu.

|

Une Kylix de Tarante, et une de la Villa Giulia.

|

ce qui n'est pas trop le contenant à boisson

typique de l'Europe médiévale.

|

Psautier, 1er quart du XIIIe siècle, BL add. 18144, 2r, janvier. Avec un gobelet en bois. Et des trucs pour boire qui sont d'époque, dont un gobelet en bois...

|

On pourrait se dire que le paysan avale sa soupe depuis son écuelle. Hypothèse tout à fait acceptable. Mais... Les pièces archéos XIIIe correspondant à ce que certains paysans des calendriers portent à leur bouche sont un peu petites pour une soupe (après, pourquoi pas ?), et on voit la kylix dans les mains de Janus aussi. Sur une table plus prestigieuse... On peut envisager que, selon les cas, notre paysan boit du vin ou de la soupe ? C'est compliqué. Et Janus, dans tout ça ?

|

Elle est quand même bizarre, sa façon de boire... Psautier Oscott, 1r. Janus

|

Même les calices n'ont pas cette forme

(Oui, le calice, c'est une forme empruntée à l'Egypte antique. Sérieux).

Dans un autre genre, comme top de la mode pour travailler la terre...

|

Psautier Percy, à l'usage d'York, 4e quart du XIIIe siècle, BL, add. 70000 7r. juin. Jardinons en tenue bourgeoise. C'est agricole.

|

Le touret,

porté avec la cotte hyper longue qui traine par terre. Là encore, le rapport est incongru. On a d'autres exemples de "tourets pécores", dans le Bodley 764, 41v, d'Oxford, un Bestiaire (donc, encore un type d'ouvrage à risque), ou dans quelques rares enluminures provenant toujours de calendriers divers. Pour le reste, le touret, c'est très citadin.

|

Aula Gotica, juin. Aucune influence antique dans cette fresque voyons, c'est l'évidence même. Même pas le petit Cupidon dans le coin. Les chapeaux vont bien avec Cupidon, en prime.

|

On va aussi,

évidemment, trouver des sources de tuniques sans manche, ou de

l'utilisation de luxueux sièges antiques, que même l'évêque il en a pas

un pareil.

|

Déjà, la tunique longue du paysan, c'est très antique...

|

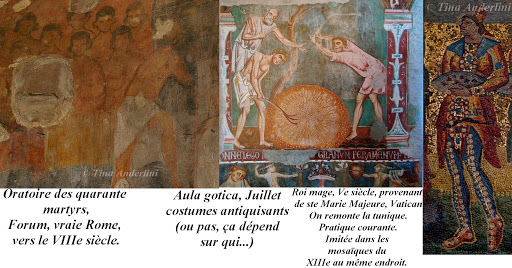

Parmi les calendriers les plus intéressants, on a celui, en grand format, trouvé il y a quelques années dans une salle gothique du couvent des Quatre Saints Couronnés, à Rome, bien planqué sous de l'enduit. Forcément, y a de la perte (le zodiaque, par exemple). Mais il y a de beaux restes, dans l'Aula Gotica. Et purée, on le sent qu'on est à Rome. Ca fourmille de références à l'antiquité dans chaque image. Et mélangé avec du contemporain. C'est daté plutôt XIIIe, mais dans le genre archaïsant pour la plupart des peintures. Avec, néanmoins, le bel indice qui fait bien XIIIe, pour le mois de mai (ceci dit, ce genre de vêtement correspond aussi à des descriptions qu'on peut trouver dans la littérature autour de 1200, donc, ça peut être apparu avant cette date aproximative).

|

Pour une fois, le mois de mai ne va pas à la chasse avec son faucon. Mais il porte une ravissante tenue de voyage chicos de son époque. C'est l'une des petites touches vraiment XIIIe de l'Aula Gotica.

|

Les costumes antiquisants et archaïsants dominent largement. Le fait est que ces peintures pourraient difficilement exister sans l'héritage antique.

|

| Janus, en janvier, porte une tenue classe, c'est normal. Mais le brave monsieur de février, avec ses bandes d'orfroi... C'est un peu bizarre quand même... | | |

|

Et puis, ces gambettes nues sur certains. Pas très médiéval.

|

|

Les vêtements sont surdécorés, et certains ont reconnu des clins-d'oeil directs à l'art antique.

|

| Ca, dès qu'il y a une épine et un pied, on pense à une

certaine sculpture antique. C'est marrant, celle-ci est l'une des citations les plus éloignées de

l'original (alors que géographiquement...). On note que les hanches sont

couvertes, ce qui crée souvent une distance avec les sources antiques. |

On est à Rome, c'est pas étonnant. Mais des références au Spinario, on en a déjà trouvées bien plus au nord.

Par ailleurs, les peintures de Berzé-la-Ville, près de Cluny, XIIe siècle, sont considérées comme ayant été réalisées par un artiste qui a traîné du côté de Rome.

|

Donc, ça, c'est près de Cluny...

|

Et on a quand même pas mal de points communs avec ce qui peut se voir à Rome ou dans les environs.  |

Et ça, c'est dans les environs de Rome, même période, même vêtement bizarre au niveau du ventre (courant dans les représentations de gens du passé, ou exotiques), même gamme chromatique. (C'est dans un tout petit village paumé, perché, où il y a aussi de bons restos. Chut, c'est un secret local.)

|

Même en ce qui concerne les couleurs. Les artistes, les motifs, voyageaient (c'est pas comme si on avait retracé l'itinéraire du sculpteur de Naumbourg depuis Reims, par exemple... Un vrai Petit Poucet qui a semé des jolis cailloux sculptés partout.) Trouver des influences antiques dans une bonne partie de l'Europe, ça n'a rien d'étonnant du tout. Il y a une tripotée d'explications.

|

Psautier de La Charité (sur Loire), 4e quart du XIIe siècle, BL, Harley 2895, 4v, août. Pagne antique (qui peut se mettre en braie si on veut) et signe de la Vierge, vêtue comme les vierges paléochrétiennes, avec une tunique plus courte sur une tunique longue. Je vous laisse réfléchir sur les dégâts que peut causer une image pareille...

|

En résumé, on a des paysans qui vont porter des trucs anachroniques, des vêtements destinés à une autre classe sociale (nobles, bourgeois), des couleurs qui montrent qu'on a du pognon (ça, pourquoi pas, mais on va peut-être pas aller aux champs avec. On garde pour le dimanche), des objets qui sont aussi anachroniques que certains vêtements, des nobles qui se promènent dans la campagne avec des tenues d'apparat, le tout, vous l'avez compris, mélangé avec des trucs qui collent au contexte et à l'époque de création.

|

| Psautier de Lambert le Bègue. Paysan buvant, 1255-65, BL, add. 21114, 1r, janvier. C'est un peu comme si on mélangeait Janus et le paysan. Beaucoup d'éléments antiquisants (encore une jolie kylix) et la fourche, pour contextualiser. |

|

Il faut ainsi tout recontextualiser (encore et toujours). Comparer avec d'autres oeuvres, avec des sources écrites, avec des oeuvres du passé. Il y a de la tradition derrière, qui peut remonter à plus de 1000 ans, donc, si, sous prétexte que vous travaillez sur 1180-1320, vous vous fichez comme de l'an 40 de ce qui se passe en l'an 40 av. J.-C., ça risque de ne pas le faire. On peut piocher des éléments ça et là. Le corset bleu foncé des Très Riches Heures peut très bien être récupéré comme couche inférieure par une bourgeoise ou une noble. Mais pas pour travailler dans les champs.

|

Couleur trop riche dans le contexte repérée !!!

|

Pas pour de la paysanne pauvre. Idem pour la tunique de soie et d'autres vêtements qui se trouvent d'ordinaire sur des classes sociales plus élevées. (Mais léger sur l'orfroi si vous n'êtes pas en apparat, on reste dans les normes, c'est plus sûr). Et il y a les ovnis. Qu'il vaut mieux éviter.

|

On n'a pas encore trouvé d'usage pour la tunique sans manche au XIIIe. Et pourtant, il y en a plein les calendriers. Lansdowne 420, vers 1220, BL, 3r, mars.

|

Bref, le calendrier c'est bon, parfois (réveillon de Nouvel An). Et surtout si on a déjà plein d'objets du même type dans des contextes qui ont un héritage antique moins marqué. Si vous avez besoin d'exemples variés pour illustrer un propos, vous pouvez caser une source venant d'un calendrier, si cet exemple correspond à ce qui se trouve dans des contextes plus fiables. Si tous vos exemples (même si vous en avez mille) ne se trouvent que dans des calendriers, zodiaques, occupations des mois, scènes exotiques, etc., on pourrait envisager la possibilité qu'une odeur suspecte se dégage du fond des braies, et que péter dans la soie, c'est en réalité pas donné à tout le monde...

|

Aula Gotica, août. Oui. Mais non. Ceci ne paraît pas représentatif de costumes XIIIe. Ni du mobilier. Mais c'est beau.

|

NB : les photos de l'Aula Gotica sont issues de cet ouvrage (magnifique au passage) : Draghi Andreina, Gli affreschi dell’Aula gotica nel Monastero dei Santi Quattro Coronati. Una storia ritrovata, Milano, Skira 2006. (Livre chaudement recommandé si vous aimez l'art médiéval. Si vous cherchez uniquement des sources sur le costume, c'est à vos risques et périls.)

Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces fresques sans acheter le bouquin : http://www.appasseggio.it/blog/i-racconti-degli-affreschi-dellaula-gotica-del-complesso-dei-santi-quattro-coronati/

http://www.appasseggio.it/blog/i-racconti-degli-affreschi-dellaula-gotica-del-complesso-dei-santi-quattro-coronati-luglio-dicembre/